釧路新聞「諸感雑感」(2021/10/8)

年間1,000人程だった択捉島の観光客が今年は、3,500人を超えた。コロナ禍で海外に出られない観光客が流れ込み、一気に3倍以上に増えた。観光地として一、二を争うのが紗那(クリリスク)から22キロにある指臼山(1128m)。ロシアではバランスキー火山と呼び、温泉施設が人気だ。今、この山裾に200億ルーブル(約307億円)を投じてホテルや温泉、スキー場、ロープウェーを整備するリゾート計画が進む。

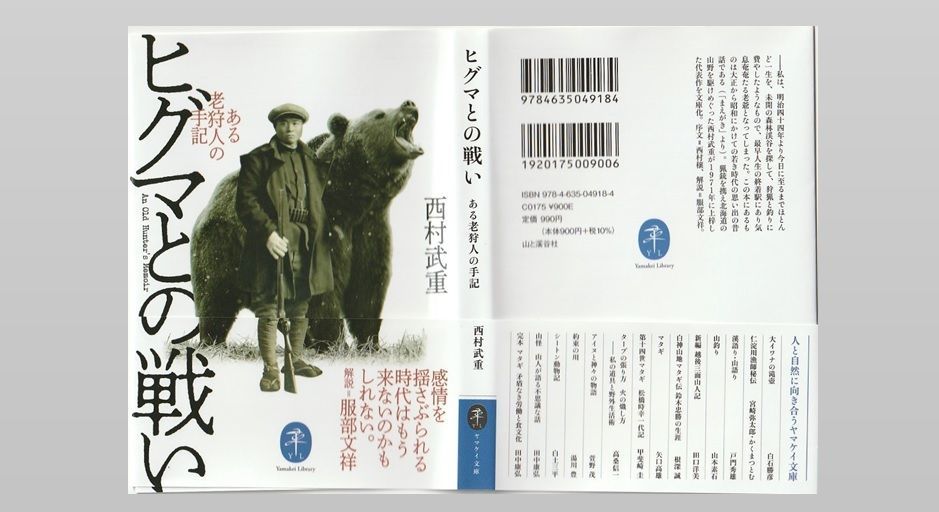

「戦前の択捉島の様子が書かれているから」と、中標津の西村穣町長から「ヒグマとの戦い ある老狩人の手記」と題した文庫本を頂戴した。老狩人が島を訪れたのは昭和12年8月。硫黄の共同試掘権を認可されていた指臼山で企業化調査を行うためだった。湯治用の草ぶきの三角小屋に起居して3週間。2度にわたり巨大ヒグマの襲撃を受け、愛用のウインチェスター15連発での死闘を描いた場面は、迫力の活劇である。

老狩人は人々の営みにも目を向けた。青森や新潟から出稼ぎに来た、何故か厚化粧の女工さんたち。漁師の夫を北千島で亡くし、それでも生きて戻って来ると信じて待つ、若くて美しい別飛のおかみさん。世界中から集めた何十万点もの貝殻の標本を本殿に飾っていた紗那神社の宮司さんの話…。

島民の手記には出てこない、猥雑で人間くさく、都市伝説のようなエピソードから、島の別の表情が伺われて興味深い。著者の老狩人とは養老牛温泉を開発した西村武重さん。西村町長のおじいさんにあたる方である。

文春オンラインより

大正から昭和にかけて、猟銃を携え北海道の原野を駆けめぐった狩人・西村武重。未開の森林渓谷を探し、狩猟と釣りを楽しみ、北海道中標津の分村直後には議会議員としても活躍した男が、かつての日々を振り返った手記をまとめた書籍『ヒグマとの戦い』(山と溪谷社)が話題を呼んでいる。ここでは同書の一部を抜粋。エトロフ島にある指臼山の硫黄鉱探検に出向き、人喰いヒグマの襲撃に遭った際の忘れられない後悔について紹介する。

指臼の硫黄山

思わぬ道草を喰って時間を空費したので、われわれは指臼山を真向うに眺めながら足を早めた。

雨あがりの湿地の、羊羹のように柔らかい黒い泥土のなかに、大きなヒグマの足跡があった。鋭い爪の喰いこんだ跡がハッキリわかる。はじめは一頭かと思ったが、だんだん気がついてみると、なんと三頭だとわかった。彼らの足跡のついた道をわれわれも行くのだから気味がわるい。

私はウインチェスター15連を装填して、先頭を進んでいく。私が小用のためにちょっと後になったとき、駄馬はヒグマの臭いがわかり、大きな鼻息をフウーッ、フウーッと鳴らして尻ごみして前進しない。路傍には、行っても行っても珍しい高山植物がつきることないのだが、もうヒグマの足跡以外には目にはいらない。いつどこでヒグマがあらわれるかわからないので、油断することはできない。

途中でヒグマの足跡がなくなったので、ヤレヤレと安心して登っていったが、2キロも行ったかと思うころ、またまた足跡があらわれ、気を許せなくなった。かくして2時間以上にもわたって、われわれはヒグマと一緒に歩いているような気持を味わった。

やがてエトロフ島の、東西の分水嶺に達した。ふり返れば、西方、目の下に紗那港が眺められ、オホーツク海ははてしない雲霞のなかにとざされて渺茫としている。一転して東方は、山巓重畳として、渓谷は深く懐をえぐって無数に海岸へ駆け走って、ただただ青い樹海だけであった。遠い太平洋の海岸線は、白波が一線を画しているのが目にはいる。洋上数千メートル先にポツンと黒煙を残して北進するものがあり、双眼鏡で探索すると、黒い箸ぐらいのものが波間に見え隠れする。同じ間隔をおいて進む三体は、北洋警備の日本軍艦ででもあろうか。

山巓の赤土の小道は、依然として高山植物の連続で、一株数千円の価値ある真柏の老幹を惜しげもなく鉈で切りそいで道が造ってある。断崖にはキバナシャクナゲの懸崖、武者立ちが咲き誇っている。私はそれらにとびついて掘りとりたい欲望でいっぱいだ。私は中標津町で高山植物狂と噂される人間である。いま足もとに点在する植物が欲しくて欲しくてたまらないのは当然だ。しかし、今回の主眼はあくまで指臼山の硫黄鉱である。やむなく断念して、目で観賞する以外ないとあきらめた。

ヒグマの足跡は、分水嶺を越えると東海岸へ流下する大渓谷へとおりて行き、そこで消えていた。

地響をたてる音にハッとして目が醒めた

私たちは、夕刻、峠の下の指臼硫黄山へ到着した。あたり一面、硫黄の臭いでむせかえるような雰囲気につつまれてしまう。日は山陰に落ち、われわれは夕食の仕度に多忙をきわめた。

ここには紗那から湯治にくる人たちの建てた20平方メートルばかりの草葺きの三角小屋があり、土間に枯草を敷いた寝床がしつらえてあった。ひとまず、われわれはこの小屋を借りて仕事にかかることにした。

温泉はいたるところに湧出して、湯口はちょっと数えきれない。そこら一面に湯煙が立ちのぼっているのだ。そのうちで、小屋の裏手の小高いところに格好の湧出口があり、そこから三角の導湯樋で、1.3メートル角ぐらいの浴槽へ引き湯していた。この浴槽には湯の花が沈澱し、充満してあふれ出している。われわれはスコップで湯の花を掘り起こし、すくい出して、お湯をいれて温泉に浸った。

真夏でも、千島の山巓の月光の夜は冷える。無人の山巓の周囲は黒い大森林で、温泉の湧くここだけが湿原の平地である。2、3秒前に湧いて出た新鮮な適温の硫黄泉に首まで沈め、樋から流れ落ちる白濁したお湯に肩を打たせ、頭を打たせて瞑想するとき、これがほんとの極楽というものかなあ──と思う。およそ歌など人前で歌ったことのない私が、知らぬまにうろおぼえの草津節を口ずさんでいた。ハッと気がついて、だれか小屋にいる者にきかれたのではあるまいかと、思わず四方を見まわした始末だった。

とにかく、エトロフの無人境である。真夏夜半、月光を浴びて露天風呂に身も心も洗い流している気分は格別だった。なにか一句出そうなものだが、素養のない山男には、残念ながら、思うような句は浮かばなかった。

床といっても、枯草を敷いたガサガサ音のする上へ外套にくるまって寝についた。が、ウインチェスターは装填のまま、私の枕もとから放さない。エトロフの人喰いヒグマは、人の臭い、馬の臭いをすでに嗅ぎつけていることだろう。他の人たちは昼の疲れでグウグウと高いびきで眠っているが、いつヒグマが襲ってくるかわからないのだ。

三頭の駄馬は戸口近くにつながれて、夏草をポリポリと食べている。その歯音のリズムが耳に響いて、なんとなく寝つかれなかったが、やがて深い眠りにはいった。

だがとつぜん、戸口の馬がフウッ、フウッと鼻息をし、ものにおどろいたように、ドシン、ドシンと地響をたてる音にハッとして目が醒めた。

ヒグマの襲来

ヒグマだ!

私はガバッとはね起き、ウインチェスター銃を握りしめた。そして戸外の動静に耳を澄ます。馬の鼻息はいっそう荒く大きく、ラッパのように、おどろき騒ぐのであった。いよいよヒグマの近づいたことがうなずかれた。

私は静かに入口の莚をめくって顔を出した。

すると馬たちは私のほうを見て、トントンと前がきして、早くきてくれというようにする。耳を立て、藪のほうを眺め、綱を切って逃げたいというように暴れる。

私はウインチェスターの鶏頭を引き起こして、馬からやや離れた切株に身をかくし、全身を耳にして、月光の下にはっきりしない密林内を凝視した。すると、かすかにバリバリと、枯木や枯竹を踏み折って近づいてくる音が耳にはいる。きたなッ、と姿のあらわれるのをいまや遅しと銃口を向けたまま鋭くにらみつけ、照星と照門を狙いあわせて、出たら一発と、息を殺して銃を握っていた。ヒグマのほうも警戒していると見えて、そう簡単には姿をあらわさない。

馬はいよいよ暴れに暴れて、いまにも綱を切るのではないかとハラハラする。もし綱を切れば、三頭の馬は一目散に山道を紗那へ逃げ帰って行こうとするだろう。しかし、無事に28キロ逃げおおせるはずはない。長い道中、右往左往するうちにヒグマの餌食になることはうけあいだ。だが、この荒れ狂う馬たちをなだめる声をかけることはできない。人声をきいたら、ヒグマは出てこないからである。

私がほんのちょっと馬に気をとられた瞬間、月の光るなかへ、突如、小山のゆるぎ出たようなヒグマの巨体があらわれた。そして、ノソリノソリと30メートルばかり先から背筋を低くし、這うようにして馬めがけて襲いかかってきた。月光に反射した二つの目玉がピカッ、ピカッと殺気をおびて光った。実にものすごい大物だ。

私はからだ全体が小刻みにふるえだした。念にも念をいれ、正確なうえにも正確にと、自分の心を押し静めて、斜め横に襲ってくるヒグマの、あばらの三本目と思うところへ乾坤一擲、必殺の銃弾をぶちこんだ。

ダアーン。

静かな深夜の山肌に、一発の銃声は意外な大音響となってとどろきわたった。谷から峰へ、峰からまた谷へと、こだまが、またこだまを呼んで鳴り響いた。

ヒグマはどっと前のめりに前脚を折って倒れた。しめた──と、私は心で叫んだ。

しかし、第2弾をと狙う瞬間、私は倒れたヒグマをよく見守ることが許されなかった。それは、とつぜんの銃声に馬たちがいっせいにサオ立ちになり、綱が切れそうになったからだった。おまけに、小屋に寝ていた仲間たちも銃声に夢を破られ、「なんだ、なんだ」とあわてふためき、ドラ声をはりあげてどっと戸外へととびだしてきたからである。

私は仲間にすぐ「ヒグマを撃った。馬を逃がさないように……」と、早口で絶叫した。

一瞬、前にのめって倒れたヒグマは人々の騒ぐ大声に再び立ちあがり、あっというまに薄暗い密林へ逃げこもうとした。私は狼狽して、2弾、3弾と連射したが、銃口にブッシュがあり、正確な狙いはつけにくかった。そして結局は逃がしてしまった。

夜陰のことでもあり、追跡は危険だった。馬たちも静まったので、夜が明けたら──と、一同は小屋へはいって枕についた。しかし、私は残念で寝つかれない。手負いのヒグマほど恐ろしいものはないし、ヒグマの狙っている馬はつながれている。だから、いつ再び襲来するかもしれなかった。私はくやしさに悶々として、ついに一睡もできぬままに朝を迎えた。

一瞬の不安が頭をよぎり仕留め損ねた

駅逓所の馬子は、その日一日は山に滞在して遊ぶ予定だったが、昨夜の椿事でおじけづき、急に帰るといいだした。われわれも、馬がいてはヒグマの餌がおいてあるようなもので危険このうえないから、帰ってもらったほうが安心だった。いずれ迎えにきてもらう約束をして、早朝、馬子はラッパを吹き吹き、三頭の官馬は首にさげた鈴をチリン、チリンと鳴らしつつ密林の山道を下山していった。

私は充分の警戒をしながら、単身で昨夜ヒグマの逃げこんだ密林内へ踏みこんで行った。どす黒い血が風倒木を乗り越えていったところなどに相当についていて、血のまわりに大きな青蠅がブンブン飛びまわっている。

30メートルばかりも用心深く銃を中段に構えてジャングルをわけ、血痕を辿っていったが、まもなく血痕は見られなくなった。

おそらく、ヒグマは傷口に草かなにかをつめて血止めをしたに違いない。急所をはずれたのだ。これではとても駄目だ──と、あきらめて私は引き返した。

この山は、北海道の山々とは比較にならないひどいジャングルで、根曲り竹の藪にハイマツ、シラカバなどが枝を交差していて、一歩も足を踏みこむ隙間がない。このなかへよく逃げこんだものだ──と、とうとうカブトをぬがざるをえなかった。

私は失敗の原因を深く反省した。

初弾で倒れたヒグマに、つづいて第2弾を浴びせかければ、致命傷を負わすことは確実だった。だが、馬たちがサオ立ちになったところへ第2弾の爆音を起こしたら、恐怖に狂った馬は綱を切って逃げてしまう。その不安が、一瞬私の頭をかすめたために速射できなかった。逃げ出したところへ2弾、3弾と送ったが、1弾で倒したという欲目が心のゆるみとなり、逃げても遠くへはいかず、すぐに倒れるだろうと考えたのが、正確な照準を誤らせたのだ。

私は、自分の狩猟道の修業はまだまだだ、と自問自答しながら、愛銃ウインチェスターを握りしめたのだった。