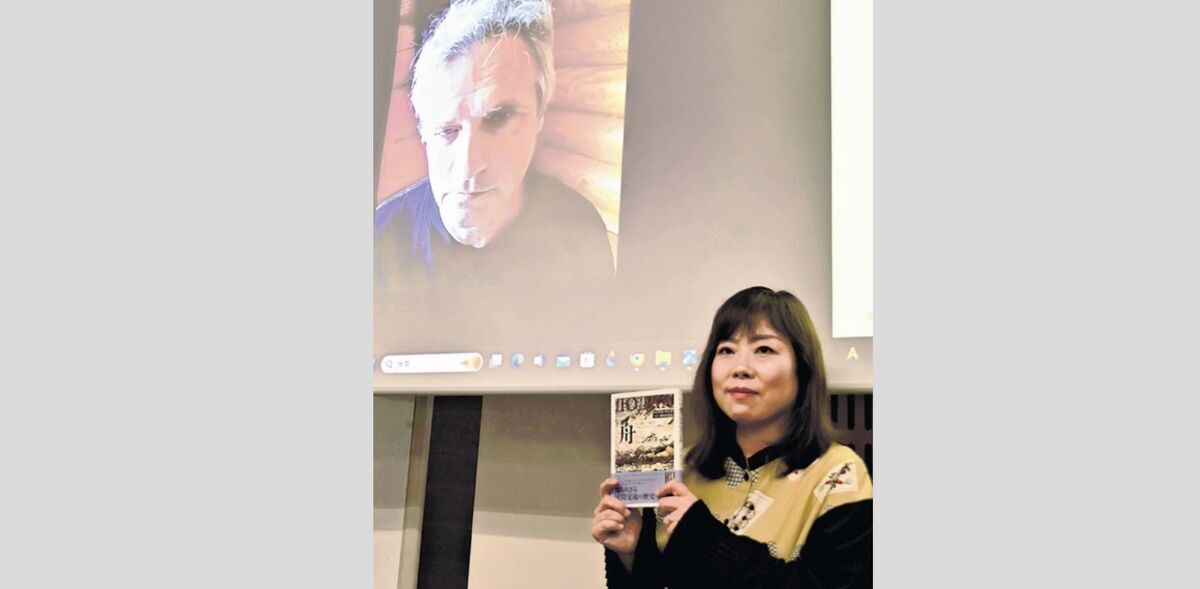

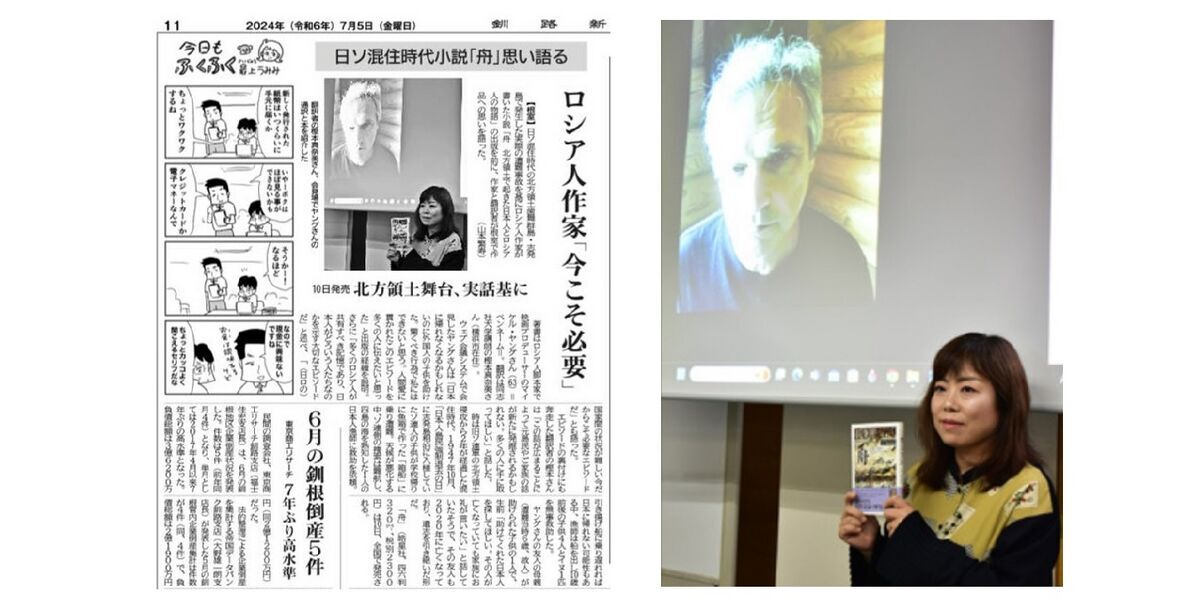

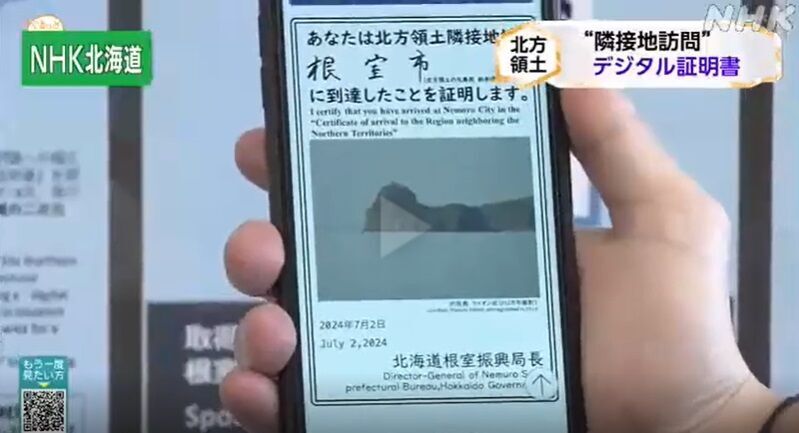

ロシア人の脚本家が、1947年にソ連占領下の北方領土・志発島で実際に起きた知られざる遭難事件をモチーフに、大陸から入植したソ連人と故郷を追われる日本人が織りなす人間ドラマを描いた物語「舟」が7月に出版される。それに先立ってプレス発表が根室市内で開催された。北方四島とのビザなし交流の玄関口でもあり、物語が花咲港でエンディングを迎えるということもあり、ぜひ根室市でということだった。著者のロシア人脚本家マイケル・ヤングさん(オンライン参加)と翻訳した同志社大学講師の樫本真奈美さんが物語に込めた思いや今後の展開への期待を語った。

ソ連軍の侵攻を受け、北方四島を脱出した日本人島民は約1万人に上る。一方、様々な事情で島にとどまった9,000人前後の島民は、長い人で3年間、移住政策で大陸から送り込まれたソ連の人々と一緒に暮らした。日ソ混住時代と言っているが、日本人島民はソ連社会主義経済体制への移行プロセスを身をもって体験することになる。

物語の核を成す遭難事件は1947年10月、日本人島民の強制退去の日に起きた。志発島・相泊でソ連の子供4人が学校帰りに箱舟(大きな魚箱のようなもの)に乗って海に出て、そのまま沖に流されてしまった。天候が悪化する中、ソ連側が船を出して捜索したが、霧のため見つけられず戻って来た。その時、遭難の話を聞いた1人の日本人漁師が救助のために船を出す。缶詰工場の桟橋には大きな荷物を抱えた日本人の家族が集まっていた。その日、ソ連貨物船に乗船できなければ、占領下の島に取り残されるかもしれない。そんな差し迫った状況にもかかわらず、その漁師は黙って海に出たという。まず子供たちが箱舟に乗り込んだ場所を確認し、風向きや潮の流れからだいたいのあたりを付け、6キロほど沖合で4人の子供たちを発見して無事に連れ戻したのだった。

「助けてくれた日本人を探してほしい。その人が亡くなっているなら、家族にお礼を言いたい」--助けられた子供の1人、リュドミーラさん(遭難当時6歳)は生前、息子のアンドレイ・ラクーノフさんに話していた。ラクーノフさんは1990年代に、ビザなし交流に参加し、母親が記憶していた「ヒロ」という日本人の名前を頼りに捜したが、手掛かりは得られなかった。ウラジオストクで映画やテレビ番組の制作会社を経営していたラクーノフさんは母親との約束を果たせぬまま2020年に亡くなっている。

ラク―ノフさんから、このエピソードを聞かされ、深い感銘を受けた、友人の脚本家マイケル・ヤング(ペンネーム)さんは、この実話を多くの人に知ってもらいたいと思い、志発島を舞台にしたソ連の人々と日本人島民の物語「舟」を書いた。

この遭難事件のことは、日本では全く知られていない。翻訳を依頼された樫本さんは遭難事件の裏付けをとるため、2022年6月に根室市を訪れた。元島民などから聴き取りを行ったが、ソ連の子供を助けた日本人漁師に結び付くような情報は得られなかった。

その後、リュドミーラさんと一緒に箱舟に乗っていたのが姉のガリーナ・ラーピナさん(86歳、遭難当時9歳)であり、ウラジオストク郊外で健在であることがわかった。マイケルさんと樫本さんが本人から当時の状況を聴き取り、その詳細を本に収録した。混住時代については日本人島民の体験が手記や証言として残されたり、語られたりしているが、一方のソ連の人々による資料は少なくとも日本側には全くと言っていいほど存在しない。その意味で、北方四島への最初の入植者と言っていいガリーナさんの証言は、とても興味深く貴重なものだと思う。

ソ連の資料によると1946年9月末時点で、志発島には520人のソ連人と850 人の日本人が住んでいた。ソ連は1946年6月ころ、日本の缶詰工場(日魯=丸三組志発罐詰工場が前身)の設備を利用して500グラム入りの蟹罐詰の製造を始めた。漁場を知る日本人島民は蟹漁にも従事させられていた。根室に逃げられないように漁船にはソ連人が同乗していた。工場の再開にあたり、水晶島など近隣の島々から働き手として日本人島民を半ば徴用していた。

ガリーナさんの父親はドイツ戦線から家族が待つウスリースクに帰還したが、戦場で負った銃創がもとで、松葉づえをつき、耳が不自由だった。ウスリースクには障害者が働ける仕事がなかったことから、1946年にクリル諸島(北方四島)で仕事の募集があった時、一家で移住することになった。石炭運搬船で国後島に到着したのは「雪の降る冬で、2月か3月だった」という。その後、一家を含む20家族が志発島に渡った。志発島に着いた一家は缶詰工場に近い、空き家になっていた日本人の家に入り、3年間暮らした。

「あの日は、日本人が荷物を持って桟橋付近に集まっていたので、日本人の引き揚げの日であったと思います。箱舟に乗っていたのは妹のリュドミーラ、兄のゲンナージー(愛称ゲーナ)、近所の友達、我が家の愛犬、そして私でした」--そして、遭難事件の詳細が明かされていく。

「濃い霧が出て風も強くなりました。遠くのほうに自分たちを探しに来たソ連人の船が見えたのです。私たちは思い切り叫びましたが、大人たちには聞こえなかったのか、気づかずに戻ってしまいました。箱舟が波でひどく揺れて、とても恐ろしかったです。カモメが上空を飛んでいました。風が強まり雨が降ってきました。凍える程寒くて、怖くてたまりませんでした。しばらくすると日本人が操縦する動力船が現れて、そこにはソ連人も乗っていました。浜辺には人々がずらりと並んで待っていて、とても喜んでくれたのを覚えています」

ガリーナさんは、助けに来てくれた日本人は「20代か30代ぐらいで、以前は名前を覚えていましたが、もう忘れてしまいました」と語った。

この遭難事件には後日譚がある。「事件の後、私の家に警察が来て家族全員が尋問されました。子供たちが日本に渡ろうと企てたのではないか、としつこく聞かれて、とても怖かったです」

そしてガリーナさんはこう結ぶ。「私たち家族はこの日本人のことをいつも思い出し、子供たちにも語って聞かせました。いつしかこの物語が私たち家族だけでなく、多くの人々の財産になったのです。私たち家族が持つ記憶がもっと沢山の人に知られ、人々が互いに思いやり助け合うよう、大切なことを理解する手助けになることを願っています」

「舟」は占領下の志発島を舞台に、日本人とソ連の人々の友情や愛情、偏見や憎悪が複雑にからみあった混住時代をフィクションとして描いているが、物語の根底に流れるのはどんな時代、どんな状況でも、隣人同士は向かい合い、歩み寄り、助け合うものだというヒューマニズムである。箱舟遭難事件は、そのことを象徴する出来事として中心に据えられている。島を追われる日本人島民が、島を奪った側のソ連の子供たちの命を救い、助けられたソ連の子供たちは事件から77年たっても助けてくれた日本人への感謝の気持ちを忘れずに語り継ぐ。鋭く対立している現在の日ロ関係の中で、ともすれば荒みがちな心を癒してくれる物語である。